駿河湾深層水水産利用施設の完成

このたび、新焼津漁港(焼津市鰯ヶ島)内に「駿河湾深層水水産利用施設」が完成いたしました。この施設は、駿河湾深層水の持つ高栄養性、清浄性、低温安定性等の特性を利用した水産分野での技術開発を行うことを目的に建てられました。新焼津漁港には、平成13年度に駿河湾深層水取水施設が完成しており、今回これに隣接して研究施設を建築することで、新鮮な深層水を自由に利用することが可能となりました。

駿河湾は表層の沿岸水、黒潮系水、亜寒帯系水、太平洋深層水の4層から構成されています。こうした多層構造は急峻で日本一深い駿河湾の特性であり、この特性を生かすために駿河湾深層水の取水は黒潮系水の397 mと亜寒帯系水の687 mの2層で行われています。これにより、全国の海洋深層水取水施設の内、本県の取水施設は国内唯一の海洋深層水多層取水施設と位置付けられました。高栄養性を利用した大型藻類や微細藻類の種苗生産や培養効率の向上、清浄性を利用した防疫体制、低温安定性による深海生物の種苗生産への効果が期待されます。2層の深層水を取水することにより、各層の深層水の特性を把握し各々の使用用途を検討することや、各層を個別に利用する一方、2層の深層水を混合することで、深層水の持つ高栄養性、清浄性、低温安定性等の特性をさらに引き出すものと考えられます。駿河湾深層水水産利用研究の一層の飛躍が期待されます。

施設の紹介

駿河湾深層水水産利用施設は、7,506.76 m2の敷地内に管理棟、機械棟及び飼育棟の3棟と屋外水槽及び廃水処理施設が設置されています。隣接している駿河湾深層水取水供給施設で汲み上げられた2層の深層水[397 m (約10 ℃)、687 m (約5 ℃)]と各層を10 ℃加温した(約20 ℃、約15 ℃)計4種の深層水及び殺菌表層水と熱交換により冷却された表層水の計6種の海水を用いて藻類の培養や魚介類の種苗生産養殖など主に水産関係の試験研究を行う施設です。

1. 管理棟

管理棟は延べ床面積271.15 m2の平屋建てで、施設全体及び飼育環境の管理を行う施設です。

(1) 管理モニター室:飼育水や機械類のモニターがおかれ、施設全体を管理します。

(2) ミーティングルーム:会議や打ち合わせ、来訪者の対応に利用します。

(3) 魚病実験室:飼育魚介類の病気や微生物の研究を行うため、微生物の分離や培養、殺菌等の設備があります。

(4) 飼育環境測定室:飼育水の水質など主に化学分析を行うため、各種の分析機器があります。

(5) その他:エントランスルーム、更衣室、倉庫

2. 機械棟

機械棟は延べ床面積359.16 m2の二階建てで、ポンプや発電機などの機械類と飼育水の濾過、殺菌及び貯水施設があります。機械棟の外壁上部に描かれている青や緑の魚のモチーフは海の持つ爽やかなイメージを映し出しています。

(1) 濾過機器置き場:表層水を濾過するための砂濾過装置が置かれ、日量2,000 m3の表層水を濾過します。

(2) 受水層:地上8 mの高さに濾過表層水(50 m3)、殺菌表層水(30 m3)、397 m深層水(約10 ℃、30 m3)、687 m深層水(約5 ℃、30 m3)、397 m加温深層水(約20 ℃、15 m3)、687 m加温深層水(約15 ℃、15 m3)の6基の受水槽があり、ここから高低差により施設全体へ給水されます。

(3) 機械室:紫外線殺菌装置や熱交換機と各々に表層水、深層水を送るためのポンプ類が設置されています。

(4) その他:電気室、発電機室、消化ポンプ室

3. 飼育室

延べ床面積1,800 m2の平屋建てで、この中は藻類棟(525 m2)、技術開発棟(412.5 m2)、魚類棟(862.5 m2)に分けられます。各棟には前述の6種類の表層水及び深層水のうち、熱交換表層水を除く5種類が自由に利用できます。また、飼育水の水温、pH、塩分、DO、は各棟に配置されたモニターにより常時監視、集積が可能です。

3-1 藻類棟

微細藻類やアラメ、カジメ等の大型藻類の大量培養や種苗生産等の研究を行う施設です。深層水は藻類の栄養となる窒素やリンを豊富に含み、清浄で水温が低いことから藻類への利用に適します。この施設では光を多く取り入れるため、屋根は透明ポリカーボネイト製で遮光ネットにより光量調整が可能です。

(1) 微細藻類培養室:深層水を使って微細藻類の大量培養技術等を研究するため、光や水温、流水等の培養条件が調整できる水槽(5 m3)や培養した微細藻類を効率よく濃縮するシステムなどが設置されています。

(2) 大型藻類培養室:アラメ、カジメ等の海藻の種苗生産技術等を研究するため、培養用の1 m3パンライト水槽と流れのある10 m3巡流水槽が設置されています。

(3) 測定検査室:微細藻類の単離や培養、大型藻類の配偶体培養、細胞発生等、主に顕微鏡レベルの操作や初期培養を行うため、各種顕微鏡や恒温培養装置、超音波破砕機等が設置されています。これらの操作を円滑に行うためにクリーンルーム、恒温培養室が併設されています。

(4) その他:倉庫

3-2 技術開発棟

深層水の清浄性や低温安定性を利用して、タカアシガニやアワビ等、主に甲殻類や貝類の種苗生産技術の開発研究を行います。

(1) 新魚種飼育室:甲殻類や貝類を飼育するため、水深の浅い水槽を主体に2〜5 m3の水槽が設置されています。この室内は清浄性を保つため、外部からの病原菌の持ち込み病原菌を遮断するシステムになっています。

3-3魚類棟

深層水の清浄性や低温安定性を利用して、主に新たな魚類の種苗生産や飼育技術の開発研究を行います。

(1) 魚類飼育室:稚仔魚を飼育する5 m3水槽から養成用の10 m3水槽、親魚飼育用の20、40 m3水槽が配置されています。また、餌料生物用として、0.5 m3のアルテミア孵化槽及び3.6 m3のワムシ培養槽が配置されています。特に40 m3水槽は長期間安定して親魚を飼育するため、個別の調温及び循環濾過システムが用いられています。この室内は清浄性を保つため、外部からの病原菌の持ち込み病原菌を遮断するシステムになっています。

(2) 測定検査室:技術開発棟と魚類棟で飼育する生物の測定や各種検査等を行うため、顕微鏡や測定器、保冷庫が設置されています。

(3) 調餌室:技術開発棟と魚類棟で飼育する生物の飼餌料を調合するため、大型の秤りや大型冷蔵庫、冷凍庫が設置されています。

(4) ブロア室:藻類棟及び技術開発棟内の水槽へ空気を供給します。

(5) 機械室:魚類棟内への空気の供給と40 m3水槽の調温設備が設置されています。

(6) その他:倉庫、濾過槽

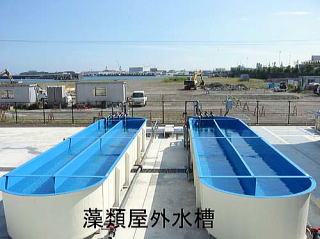

4. 屋外水槽

(1) 親魚水槽:魚類親魚を飼育するための50 m3水槽で深層水、紫外線殺菌表層水の他、熱交換後の表層水も供給されます。

(2) 藻類水槽:微細藻類や大型藻類を培養するため、20 m3巡流水槽2基が設置されており、2種の深層水と紫外線殺菌表層水が供給されます。

5. 排水処理施設

通常の飼育排水は80 m3の沈殿処理槽を通り、排水されます。また、餌料培養水槽や飼育水槽の洗浄汚泥は専用排水系統で集められ、凝集沈殿処理後に排出されます。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1. 管理棟 エントランスルーム管理モニター室 ミーティングルーム 魚病実験室 飼育環境測定室 2. 機械棟 機械室 電気室 発電機室 消火ポンプ室 濾過機械置き場 3. 飼育棟 1) 藻類棟 微細藻類培養室 大型藻類培養室 測定検査室 クリーンルーム 恒温培養室 2) 技術開発棟 新魚種飼育室 3) 魚類棟 魚類飼育室 ブロアー室 測定検査室 調餌室 親魚育成水槽機械室 4. 屋外水槽 1) 親魚水槽 2) 藻類水槽 5. 廃水処理施設 |

打ち合わせ机、椅子管理用コンピューター、事務机、椅子、書棚 会議机、プロジェクター、スクリーン クリーンベンチ、PCR、培養倒立顕微鏡、インキュベーター、CO2インキュベーター、 オートクレープ、超低温冷凍庫、精密天秤 ドラフト、純水製造装置、恒温乾燥機、超音波洗浄機 ポンプ・ブロアー 受電器、配電器 自家発電器 消火ポンプ 濾過機 3棟(藻類棟、技術開発棟、魚類棟)から構成される。 採光型屋根(ポリカーボネート製)、スレート製側面 照明付き角型水槽(5 m3)×4、円型水槽(1 m3)×4、微細藻類濃縮機 巡流水槽(5 m3)×4、円型水槽(0.5 m3)×12、高圧洗浄機 生物顕微鏡、実態顕微鏡、培養倒立顕微鏡、超音波破砕機、ホモジナイザー、 グロースチャンバー、インキュベーター、オートクレープ 卓上クリーンベンチ 卓上振とう器 角型水槽(5 m3)×6、角型水槽(3.6 m3)×5、角型水槽(2.5 m3)×5、角型水槽(1.4 m3)×6、 高圧洗浄機 円型水槽(10 m3)×6、円型水槽(5 m3)×6、円型水槽(0.5 m3)×6、角型水槽(3.6 m3)×6、 高圧洗浄機 ブロアー、酸素濃縮機 実体顕微鏡、自動天秤、保冷庫 自動天秤、大型冷蔵庫、大型冷凍庫、大型自動天秤 円型水槽(20 m3)×3、円型水槽(40 m3)×1ポンプ・ブロアー 円型水槽(50 m3)×2 巡流水槽(20 m3)×2 沈澱処理槽 |

今回完成した駿河湾深層水水産利用施設は、来年4月から本格稼動する予定となっており、現在給排水の点検や調温性能の確認、水槽、配管の漏水検査など念入りな検査、調査を行っています。

今後、備品類の調整や試験生物の搬入、予備飼育など、来年度に向けた準備作業を行っていく予定です。

(深層水プロジェクト 五十嵐保正・伴野安彦)

研究リポート

深層水のミネラルを活かした食品

−クリーミートーフの誕生まで−

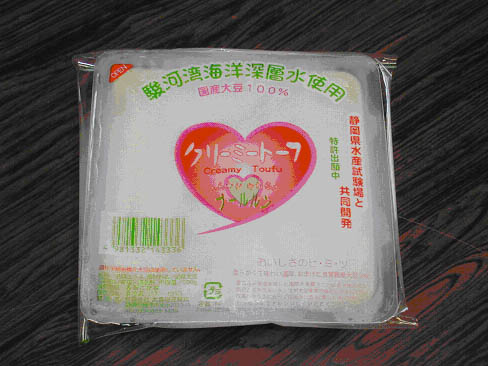

ピンクのハートのイラストが描かれた「クリーミートーフ」をご存じでしょうか。現在、焼津、静岡市内の限られた店舗でしか取り扱っていないため、ほとんどの方はご存じないと思います。今年の5月から焼津市の(有)大森屋豆腐店から発売さている、このクリーミートーフのパッケージには「駿河湾海洋深層水使用」「静岡県水産試験場と共同開発」と書かれています。

静岡県では平成13年9月から深層水の給水が始まり、さらに今年の5月からは焼津市による脱塩水の供給も開始され、多くの皆さんに利用されています。

水産試験場には、深層水や脱塩水を「どうやって使うの?」と言った問い合わせが多く寄せられます。しかし、深層水は塩分やミネラルなどを非常に多く含む水であるために、水道水の代わりのような使い方はできません。

焼津市の脱塩水供給施設では、駿河純水と駿河硬水の2種類の脱塩水を販売しています。駿河純水は、逆浸透膜というフィルターにより塩分より大きな物はすべて取り除いてしまうため、ミネラル分もほとんど除去された蒸留水のような水になります。一方、駿河硬水は電気透析法によりミネラルを残したまま塩分を取り除いています。硬度が5000以上になる文字通りの硬水ですが、硬度が高すぎて飲料に適さない他、マグネシウム等の高濃度ミネラルにより、強烈な苦みや渋みがあります。

この様に、深層水のミネラルは大変有益な物ではありますが、食品等の利用には難しい側面を持っています。そこで、深層水プロジェクトでは、深層水のミネラル分を利用する方法の一つとして、豆腐の凝固剤として使用することを検討しました。

豆腐は豆乳のタンパクをマグネシウムなどの2価陽イオンにより凝固させて作ります。今でも、少ないながら海水を使った豆腐がありますし、海水から作られた苦汁(ミネラルの濃縮液)は高級豆腐の凝固剤として利用されています。豆腐の凝固剤に使う最も大きなメリットは、ミネラルがタンパクの凝固に使われ、その強い苦味が感じられなくなってしまうことですこの様な特長を生かすため、電気透析処理より塩分を取り除いた脱塩深層水を使った豆腐の製造法を開発し、商品化したのがクリーミートーフです

1 深層水と脱塩水のミネラル

豆腐を凝固させるのは、マグネシウムやカルシウムと言った2価陽イオンです。第1表に深層水原水、および電気透析水(ED5〜20mS)、市販苦汁のイオン量を示しました。

電気透析(Electric Dialysis 、以下EDと示す)により海水中の塩分が除去され、もとは約50mS(ミリ・ジーメンス)あった導電率が処理時間に伴い減少します。1価イオンを選択的に取る膜を使ったため、20mSまではマグネシウム等の2価イオンはほとんど減りませんが、15mS,10mSになるにつれ2価イオンも少しずつ減少し、5mSでは2価イオンもかなり少なくなります。比較用に豆腐の凝固剤に使われる苦汁も測定しましたが、こちらはマグネシウムやカルシウムの量が数十倍も多いことが分かります。

2 電気透析脱塩水による豆乳の凝固

上記の5〜20mSに調整したED水を使って豆乳を固め、絹ごし豆腐を作ってみました。木綿豆腐は凝固させた豆乳を絞って作りますが、絹ごし豆腐は凝固反応だけで固形化するため、反応が十分でないと固形化した豆腐になりません。結果を第2表に示します。

凝固反応は70℃の豆乳にED水を加え、軽くかき混ぜた後に静置しました。まず、反応に必要な2価陽イオン(マグネシウム、カルシウム)が少ない5mSでは添加量に係わらず固形化が起きませんでした。10mSでは固形化しますが、豆腐としての十分な硬さはありません。これでも、木綿豆腐なら十分作ることができますが、味に豆乳臭さが残り、豆腐らしくありません。15mS、20mSでは豆腐らしく固形化し、味も豆腐らしくなりました。このとき、20mSのED水を豆乳に対し外割で20%(豆乳100ccに対しED水20cc)を添加したときが、最も味が良く、きれいに固まりました。さらに詳しく条件を詰めると、20〜25mSのED水を15〜18%程度添加すると良いことが分かりました。

3 安定した凝固の方法

上記の条件で作った絹ごし豆腐は、市販凝固剤を使用した絹ごし豆腐に比べて、大豆の甘みが良く出て、美味しいと言う評価でした。味は良いのですが、やっと固まっているという感じです。冷蔵庫で半日ほど保存すると、不完全な固形状態になってしまいます。これでは、せっかく作っても流通の間に型くずれしてしまいます。

|

| 第1図 固形化が完全でない状態 |

ところで、絹ごし豆腐の凝固反応は豆乳が60℃〜80℃くらいが適温とされています。これより温度が低いと凝固が不完全になり、温度が高いと反応速度が速すぎて均一に凝固しないからです。

ED水では凝固が弱いことから、もっと凝固温度が高くても良いのではないかと考え、予め室温に冷却しておいた豆乳にED水を加えた後、蒸気により100℃に加熱してみました。ちょうど茶碗蒸しを作る感じです。この結果、熱伝導の良い金属製の小さな容器では10分くらいで中心部分まで十分に加熱され、きれいに固まり、冷蔵保存しても安定していることが分かりました。この方法で作っても、かなり軟らかい豆腐となり、クリープメーターと言う押し潰す力を計測する機械で硬さを見たところ、同じ豆乳を使った一般的な製法の絹ごし豆腐(市販品)に比べ、1/5程度の力で押し潰されることが分かりました。ところが、凝固反応の蒸気による加温時間を20分以上にすると2倍くらいに硬くなることが分かりました。

4 ED水を使用した豆腐の特性

味が良くて、すごく軟らかいというED水の豆腐ですが、焼津市商工会議所の協力で電子顕微鏡による表面写真を撮影する機会を得ました。そこで、ED水豆腐、加熱時間を長くしてやや硬くしたED水豆腐、通常絹ごし豆腐について表面構造写真を撮りました。表面の写真を撮ったのは、切断の際に組織が崩れる心配がないからです。写真(第3図)を見ると、絹ごし豆腐に比べて、ED水豆腐は組織のきめが細かいことが分かります。加熱時間を長くしたものは、組織のきめがやや粗くなっていました。

このED水豆腐は、豆乳をかなり薄い凝固剤であるED水で固めることもあり、絹ごしより1%程度ですが水分量が多くなります。ふつうの豆腐は、水から出して皿の上などに置いておくと、水がしみ出してきます。ところが、このED水豆腐はほとんど水が出てきません。これは電子顕微鏡写真で見るように、組織のきめが細かいために、保水性が高まっているものと推測されます。

ED水豆腐がこの様な組織的な特徴を持つのは、凝固剤としては大変薄いミネラルを使っていることが理由と考えられます。そこで、前述の市販苦汁を数十倍に希釈して豆乳を固めてみました。結果としては、ED水とほぼ同じ濃度に希釈した場合、凝固する部分と凝固しない部分ができてしまい、均一な豆腐にはなりませんでした。

|

|

|

| 第2図 破断強度の比較 | 第3図 走査線電子顕微鏡による500倍写真 | |

| (写真説明 左から電気透析処理水10分加熱、同20分加熱、絹ごし豆腐) |

5 今後の展開

この様な技術から、量販ベースで作られているのがクリーミートーフです。今までにこれほど軟らかい豆腐はなかったため、通常の豆腐と異なる需要も出てきています。

一つは、咀嚼障害者向けの食品。咀嚼に障害のある人の場合、通常の絹ごし豆腐でも食べることが難しい場合があります。この様な人が食事をする場合のおかずはかなり限定されてしまいます。ED水豆腐はヨーグルト程度の硬さしかないため、リハビリ用としても優れています。同様に、初期離乳食としての利用も考えられます。

つぎに、デザートへの利用です。ED水豆腐は軟らかく、豆腐特有の苦味、渋味がないのが特徴です。このため、デザート風に使うとジャム等の甘味とのマッチングも良いため、この特性を活かし、お菓子を作る話が出ています。

皆さんも、見かけることがありましたら新しい食感を味わってみてください。なお、焼津市営の脱塩水給水所から電気透析した「駿河硬水」と、スーパー等で豆腐製造用の豆乳(ペットボトルで売っています)を購入してくれば、電子レンジや蒸し器で家庭でも簡単に深層水豆腐を作ることができますよ。

|

|

|

| 第4図 保水性の比較 | 第5図 市販苦汁を50倍希釈して凝固させた場合 |

(深層水プロジェクト 青木一永)

研究レポート

今回は、日本の太平洋岸を流れる黒潮について、その特徴を紹介するとともに最近の研究結果も含め黒潮の変動の仕方とその影響、更に予測の可能性について述べてみます。

黒潮とは?

黒潮は透明度が高く、光の散乱と吸収の関係から海水の色が黒っぽく見えるところから黒潮と呼ばれています。また水温が暖かい暖流で、その流量は多い時で約50SVもある世界有数の海流です。「SV?それはなんだ?」ということになるかと思いますが、1SVは、毎秒百万トンの流量を示す単位で東京ドームだと約77杯分に相当します。従って50SV

は毎秒東京ドーム約3,850杯分(分かったような気がする?)に相当する膨大な流量を示しています。流れる速度は、速いところで秒速約2mになり、泳ぎ手な人でも逆らって泳ぐことは出来ません。この黒潮は、陸上に暮らしている限りでは、その変動が実感できず、仕事で海にたずさわる人以外は馴染みが薄いと思われます。釣り好きの人はよく分かるかもしれませんが・・・。

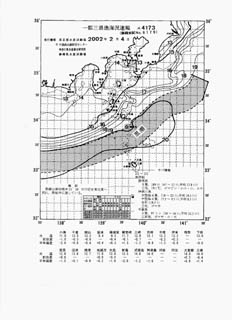

黒潮は、昔、黒瀬川とも呼ばれ川に例えられましたが、川のように決まった場所を流れていることはなく、時には流れを大きく変えています。どのように変えているかと言うと図1を見てください。これは、水産試験場が毎日発行している水温図です。水温図の上に黒潮が描かれていますが、昨年の2月4日(左)と5月2日(右)では黒潮の流れが変わっているのが分かります。「流れが違うと何か問題があるの?」と感じる人がいるかと思いますが、これが漁業に与える影響は計り知れません。まず、その影響から紹介します

黒潮の流れの変化による影響

黒潮の流れの変化は、蛇行と呼ばれる大きく曲がりながら流れる黒潮の状態が移動することによって起こります。そして、この蛇行は西から東に移動することが分かっています。蛇行がなければ図1(左)のように静岡県沖では西から東にほぼまっすぐ流れることになりますが、蛇行が現れることにより図1(右)のように流れに変化が生じ、場所によって黒潮の流れが北向きになります。北向きになると、黒潮が沿岸域に近づくため、沿岸域の環境を大きく変化させます。黒潮は水温が暖かいだけでなく、非常に速い流れを伴っているため、時には定置網のような漁具が流されたり、魚の獲れる場所が変わったりします。また、沿岸域に生えているカジメ等の海藻が高水温で枯死する現象が起こります。しかし一方で、黒潮が蛇行すると沖にいる魚や稚魚が沿岸に来やすくなるため、カツオの漁場が出来やすくなったり、シラスが沖合いから沿岸域に補給されたりして良いこともあります。

このように、黒潮の流れの変化は漁業に大きな影響を与えるため、その変動は常に注目されます。そのため、黒潮の流れを人間の力で変えることはできませんが、その動きを予測し影響を最小限にする方法を考える必要があります。水産試験場では蛇行など、黒潮の流れの長期的(6か月先まで)予測を全国の研究機関と共同で行い、年3回予報文を発表しています。しかし、漁業などにおいても天気予報のように数日から1週間程度先の予報の利用価値は高く、黒潮の短期的な予測を実現していく必要があります。そこで、短期的な予測の可能性を探るために、まず過去に黒潮がどのように変動していたかについて昨年の変化を例に紹介します。

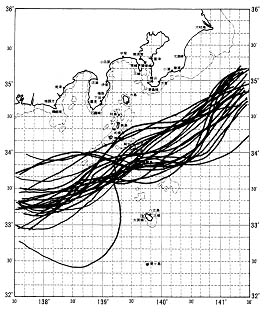

|

|

| 図1 水温図(左:2002年2月4日、右:2002年5月2日)グレー帯:黒潮 | |

2002年の静岡県近海の黒潮変動

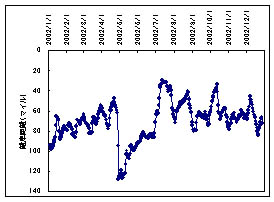

先に述べたように水産試験場では毎日の水温図を発行しています。この図を利用して伊豆半島の南端から黒潮までの距離の変化を図2に示しました。グラフ中の線が下へ行くほど黒潮が離れていることを意味しています。伊豆半島南端から南方向への距離は、最も近いときには29マイル(54km)、最も遠いときには130マイル(241km)あり変動が激しいことが分かります。

さて、静岡県より西の黒潮の蛇行は、徐々に静岡県沖に移動してきますが、その移動速度はどのくらいでしょうか?遠州灘沖の蛇行は、野島崎沖までの約186kmを平均10日間で移動するので、186km÷(10日×24時間)から0.78km/hと見積もられます。もし、熊野灘沖に黒潮の蛇行があった場合、熊野灘沖から伊豆半島沖までの距離は遠州灘沖から野島崎沖間とほぼ同じなので

、10日後には伊豆半島沖に達すると考えられます。これで、熊野灘沖での黒潮の状態から10日後の静岡県沖の黒潮の状態がある程度予測できそうです。

次に、沿岸域に影響を与える黒潮からの強い流れ(暖水波及)が昨年どのようなときに起こっていたかを紹介します。

|

| 図2 伊豆半島の南端から正南への黒潮までの距離 |

黒潮から沿岸域への強い流れ(暖水波及)

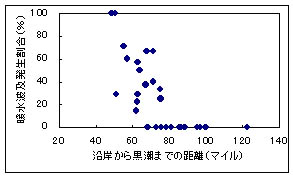

沿岸域に黒潮からの暖水が来るのはどのようなときでしょうか。普通に考えると沿岸から黒潮までの距離が近いほど発生しやすいと想像はつきます。では、どのくらいの距離のときに発生するかといいますと、図3を見て下さい。これは、旬ごとの暖水波及の発生割合を示したものです。横軸は伊豆半島南端から黒潮までの距離で、縦軸が発生割合で、点が上に行くほど多く発生していたことを示しています。これによると、2002年には伊豆半島南端から南方向に約75マイル(約140km)以内に近づくと黒潮からの暖水が沿岸域へ波及していました。また、より近くなると発生する割合は高くなります。さらに、暖水波及が発生した時の黒潮流軸(黒潮の流れの中心)の位置を図4に示しました。これによると、黒潮の流軸は伊豆諸島域では三宅島から御蔵島を流れていましたが、遠州灘沖では、それに比べて南北の変動幅が大きくなっていました。これは、暖水波及が発生する時は、遠州灘沖で黒潮の流れが変化していることを表していると考えられます。つまり、西から来た黒潮の蛇行が遠州灘沖を通過し、黒潮の流軸が伊豆半島南端から140km以内に近づいている時に沿岸域への暖水波及が発生しやすくなると言えます。これでなんとか暖水波及の発生も予測できそうになってきました。

|

| 図3 伊豆半島南での黒潮の距離と暖水波及発生割合(7,9月除く) |

黒潮短期変動の仕組み

今回の結果を基に黒潮蛇行の東への移動と沿岸域への暖水波及発生までの流れをまとめてみますと次のようになります。

① 熊野灘沖で黒潮の蛇行が見られた場合、約10日後に伊豆半島南に蛇行がやって来る。

② この蛇行が遠州灘を通過するときに伊豆半島南端から黒潮までの距離が140km以内になると静岡県沿岸域へ暖水波及が発生する可能性がある。

|

| 図4 暖水波及が発生した時の黒潮流路 |

この結果から、静岡県以西の黒潮の状態を把握することで静岡県沖で10日程度先までの黒潮の変動を予測することが可能となってきたように思われます。ただし、これは2002年の場合であり、黒潮は年によって様々な変化を示します。また、沿岸域への暖水波及の発生も蛇行の通過で全て説明がつく訳ではありません。そのため、今回の結果だけで実用に耐える予測を行なうことは困難です。「では、短期予測はできないの?」と聞かれそうですが、このような研究を更に続け、いろいろな黒潮の流れについて検検討を行うことで、短期的な予測が可能になると考えられますので、実用性の高い予測ができるように、今後も研究を続けていきたいと思います。

(漁業開発部 増田 傑)

| 日誌 | |

| 月日 | 事 柄 |

| 7.8 11 12 16 8.1 2 22 28 9.3 11 25 29 |

研究調整会議幹事会 研究調整会議水産・栽培漁業専門部会 静岡県内水面漁協連合会組合長会議 JADOWA実行委員会 トラフグ漁業者協議会 試験研究機関成果発表会 県民の日 環境放射能測定技術会 技術連絡協議会 全国湖沼河川養殖研究会 全国試験場長会役員会 一都三県サバ検討会 |